Didier Raoult, le postmodernisme en étendard

Par Eric Muraille, Alban de Kerchove d’Exaerde et Bernard Feltz

Didier Raoult, le postmodernisme en étendard

Eric Muraille, Université Libre de Bruxelles (ULB) ; Alban de Kerchove d’Exaerde, Université Libre de Bruxelles (ULB) et Bernard Feltz

Directeur de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, Didier Raoult jouit d’une médiatisation rarement accordée à un scientifique. En mars 2020, un sondage Odoxa le classait en deuxième position dans le palmarès des personnalités préférées des Français. Les vidéos du Bulletin scientifique, réalisées dans son IHU et partagées sur les réseaux sociaux, dépassent quant à elles fréquemment le million de vues.

Durant la pandémie de Covid-19, ses prises de position sur la faible dangerosité de l’épidémie et en faveur d’un traitement à base d’hydroxychloroquine ont suscité de nombreuses réactions.

Ce professeur de microbiologie, médecin de formation et chercheur de réputation internationale s’est à de nombreuses reprises réclamé, dans ses communications publiques, d’une « science postmoderne », en rupture avec les approches méthodologiques dominantes dans les sciences biomédicales.

Mais quelles sont les significations du postmodernisme en sciences ? Et à quelle forme de postmodernisme Raoult assure-t-il se rattacher ?

Distinguer sciences et croyances

Le concept de postmodernité renvoie à celui de « modernité ». Fruit de la Réforme et de la philosophie des Lumières, la modernité marque la rupture avec un Moyen-Âge, dont les institutions et la politique étaient dominées par le dogmatisme religieux.

L’idéal moderne repose d’une part sur la confiance en la raison comme moteur de progrès dans la connaissance, et d’autre part dans la croyance que l’organisation rationnelle de la société conduit à un progrès économique et social.

Dans cette perspective, la science joue un rôle crucial, en permettant d’éclairer les décisions politiques et de produire des innovations techniques et organisationnelles. Mais dès lors, il devient indispensable d’identifier clairement les savoirs scientifiques et de les distinguer des simples croyances.

Pour y parvenir, la méthode scientifique n’a cessé d’évoluer. Au début du XXᵉ siècle, le Cercle de Vienne, a ainsi tenté de promouvoir une « conception scientifique du monde » et de produire une méthode scientifique mêlant les deux grandes approches méthodologiques classiques que sont le rationalisme et l’empirisme.

Le Cercle postulait que tous les phénomènes naturels sont réductibles au niveau le plus fondamental de la matière. D’où l’idée d’unifier les sciences en une théorie universelle ayant pour base la physique et les mathématiques, en s’appuyant sur une méthode, « l’empirisme logique », imposant de procéder par induction, autrement dit à partir d’observations précises et à l’aide d’outils logiques.

Toute approche méthodologique n’incluant pas l’expérimentation pouvait ainsi être considérée comme non scientifique – ce qui posait problème pour la plupart des sciences humaines et une partie de la biologie, notamment celle concernant la théorie de l’évolution. En outre, quand la validation d’une théorie ne dépend que du respect de la méthode, il y a le risque d’un certain dogmatisme, d’une certitude de détenir une vérité absolue…

Une approche amplement critiquée

De nombreuses critiques de l’empirisme logique et de son approche réductionniste ont émergé tout au long du XXᵉ siècle, en premier lieu de la part de philosophes des sciences, commeWillard Van Orman Quine et Paul Feyerabend.

Quine a souligné que l’expérience ne possède pas la force logique d’imposer une seule théorie, plusieurs étant souvent possibles. En conséquence, il serait naïf de croire que l’expérience constitue une manière infaillible de départager ou réfuter les théories.

Feyerabend a démontré que de multiples méthodes ont été employées à travers l’histoire pour produire des théories scientifiques. Il a défendu un « anarchisme méthodologique », ou plus exactement la nécessité d’une pluralité de méthodes scientifiques.

Des critiques sont également venues de philosophes comme Thomas Kuhn et de sociologues et philosophes des sciences comme Bruno Latour, qui se sont attachés à démontrer que la science a une forte dimension sociale et humaine.

Kuhn a introduit les notions de « science normale » et de « science révolutionnaire ». Selon ses dires, la science normale vise à consolider l’ensemble des théories en place, qu’il nomme paradigme. Mais l’inadéquation de ce paradigme à expliquer de nouvelles observations pourrait mener à l’émergence d’une science révolutionnaire, et partant à un nouveau paradigme.

Quant à Latour, il considère que les théories scientifiques sont des constructions sociales et non de véritables descriptions de la réalité. D’après lui, la science expérimentale n’étudie pas la réalité : elle ne fait qu’analyser en laboratoire ses constructions, lesquelles comportent de nombreux biais (sociaux, politiques et religieux). Et loin des vérités universelles de la science, il n’y aurait ainsi que des « vérités locales », n’ayant de valeur qu’au sein de certains groupes sociaux.

Pluralisme méthodologique et examen par les pairs

En ce début de XXIᵉ siècle, les dimensions contextuelles du développement des théories scientifiques sont largement acceptées par la plupart des scientifiques.

On ne doute plus de l’existence de biais sociaux et d’incertitudes liées à la méthodologie et à la complexité des phénomènes étudiés. Il est par ailleurs admis que des méthodes mêlant intuition, rationalité, modélisation mathématique, observation et expérimentation puissent être employées pour produire des descriptions de la réalité ou des théories explicatives.

Ainsi, la valeur scientifique d’une description ou d’une théorie ne repose plus sur la méthode employée pour la produire, mais sur l’examen critique, avant et après publication, par les pairs. Et ce sont à la fois la cohérence d’une étude avec ce qui est connu, sa reproductibilité, sa capacité à prédire les phénomènes, qui déterminent sa valeur.

Une théorie, pour être scientifique, doit pouvoir être réfutée empiriquement – le fameux argument de réfutabilité du philosophe Karl Popper. Et une théorie aujourd’hui non réfutée pouvant l’être demain, elle n’est jamais que « corroborée » : elle doit être considérée comme une approximation de vérité, ce qui interdit a priori tout dogmatisme.

La science est devenue une activité hautement collective qui exige des scientifiques une grande tolérance à la critique, mais aussi un rejet des arguments idéologiques ou d’autorité. Ainsi, l’indépendance de la science vis-à-vis du religieux et du politique constitue une nécessité méthodologique, et non une revendication sociale.

In fine, bien qu’en rupture avec l’empirisme logique du Cercle de Vienne, cette approche reste fidèle à l’idéal moderne de la science. Laquelle, bien que n’étant pas source d’absolue vérité, est perçue comme une source de connaissances fiables, de progrès techniques et sociaux, ainsi que de liberté.

Mais il faut reconnaître que cette vision de la science n’est plus partagée par un certain nombre de chercheurs…

Une science perçue comme outil de domination

Le XXᵉ siècle fut le moment d’épanouissement de la modernité, mais aussi celui de sa crise. Il démontra que la science pouvait être mise au service des projets les plus atroces, comme durant les guerres et la colonisation, mais aussi être source d’inégalités, d’oppression et de violences extrêmes. D’où une critique radicale, émergeant dans les années 1960, à travers la philosophie postmoderne.

Dans La condition postmoderne, le philosophe français Jean‑François Lyotard va ainsi remettre en cause les schémas narratifs construits tant par les religions et les idéologies politiques que par la science pour donner une vision cohérente du monde et de la vie. Il y présente le savoir scientifique moderne comme normatif, indissociable du pouvoir et servant à légitimer l’action de l’État. Il l’oppose à une science postmoderne qui produirait « non pas du connu, mais de l’inconnu ».

Rationalité et preuves empiriques sont alors mises sur la sellette, en considérant non seulement que la science moderne ne décrit pas le réel, mais aussi et surtout qu’elle constitue un outil de domination dont la forme et le contenu sont socialement déterminés. Ce qui interdit toute hiérarchisation des savoirs et mène au relativisme de ceux-ci.

Progrès social et liberté passeraient ainsi par une critique des savoirs scientifiques dits « universels », en faisant de la science un enjeu politique et identitaire. En témoigne l’essai The Science Question in Feminism : la philosophe américaine Sandra Harding y affirme que la science moderne ayant été principalement produite par des hommes blancs hétérosexuels, elle est non seulement sexiste, mais aussi raciste, classiste et culturellement coercitive.

Cette politisation de la science modifie profondément la nature et les enjeux des controverses scientifiques. Dans une perspective moderne, les travaux scientifiques sont évalués par les scientifiques via la rationalité et les arguments empiriques. Mais d’un point de vue postmoderne, les théories scientifiques peuvent être jugées sur la base d’arguments politiques, moraux ou émotionnels, et même publiquement via des sondages ou des référendums.

Dans ce contexte, critiquer une théorie peut être assimilé à une attaque personnelle ou à celle d’une communauté dans son ensemble. Ce qui peut déplacer les débats scientifiques vers l’espace judiciaire.

La postmoderne attitude de Didier Raoult

Dès 2013, Didier Raoult défend la vision postmoderne d’une science incapable de prédictions fiables et illégitime à éclairer les décisions politiques. Il affiche notamment un scepticisme envers le changement climatique ou les annonces catastrophistes de grandes épidémies. Une position qu’il théorisera dans Alice’s living croquet theory, dont le nom est inspiré de la scène d’Alice au pays des merveilles durant laquelle Alice joue au croquet avec un flamant rose. Cette théorie postule que la dynamique entre des organismes vivants est tellement complexe qu’elle en devient imprévisible. Didier Raoult conclut qu’elle « devrait nous inciter à une plus grande prudence dans la prévision des catastrophes ».

Il n’est donc pas surprenant que le 20 février 2020 il adopte une position sceptique vis-à-vis de l’épidémie naissante de SARS-CoV-2 dans sa célèbre vidéo « Coronavirus : moins de morts que par accidents de trottinette ». Il y encense le pragmatisme du président Donald Trump qui minimise l’importance de l’épidémie et prédit sa disparition en été « la chose la plus intelligente qui ait été dite c’est par Trump », et raille l’immunologiste Anthony Fauci « le grand scientifique qui dirige le NIH, lui, a dû devenir gâteux », jugé alarmiste.

En 2015 Didier Raoult fait paraître un essai titré De l’ignorance et de l’aveuglement : Pour une science postmoderne. Trois ans plus tard, il devient chroniqueur dans le journal Le Point, avec une tribune intitulée La science post moderne. S’il se garde bien de définir le postmodernisme, Didier Raoult le présente comme la solution à une science qu’il décrit comme improductive et sclérosée par les théories et les normes méthodologiques. Il renouvelle d’ailleurs sa critique dans un cours donné le 13 février 2020 et nommé Contre la méthode. Il y défend la supériorité d’une recherche basée uniquement sur l’observation, et fait fi des normes et théories en se référant à Feyerabend et à son anarchisme méthodologique.

C’est dans ce contexte qu’on le voit promouvoir le 25 février 2020 un traitement à base d’hydroxychloroquine contre la Covid-19 en l’absence de données validées par les pairs. Son refus catégorique et répété de réaliser un essai clinique randomisé contrôlé n’a rien de surprenant lui non plus. Or, l’immense majorité des chercheurs, de même que les autorités sanitaires, jugent cette méthode incontournable pour mesurer l’efficacité d’un traitement. D’où une controverse sans fin…

Durant cette polémique, Didier Raoult s’est présenté comme un chercheur en rupture avec une communauté scientifique dominée par « des maniaques de la méthodologie ». Poursuivi par une plainte pour charlatanisme, après des déclarations fracassantes suggérant l’existence d’un complot médical et politique à son encontre, il a porté plainte contre la microbiologiste néerlandaise et consultante en intégrité scientifique Elisabeth Bik, après qu’elle a questionné certains de ses travaux sur le site PubPeer – plainte aussitôt dénoncée par de nombreux chercheurs.

Enfin, son scepticisme sur l’efficacité des vaccins Covid-19 contre le variant delta du SARS-CoV-2 a été considérée comme le franchissement d’une ligne rouge par de nombreux chercheurs et pourrait bien lui valoir de quitter définitivement la direction de l’IHU plus tôt que prévu.

On le voit, il y a chez Didier Raoult un positionnement postmoderne assumé, avec de fréquentes références aux théoriciens de cette approche, un rejet des normes scientifiques, des découvertes communiquées au public sans attendre l’examen par les pairs, ou encore une présentation des critiques qui lui sont adressées comme étant des attaques personnelles.

Mais qu’en est-il de sa méthodologie personnelle, qu’il présente comme postmoderne ?

Un choix méthodologique teinté d’opportunisme ?

Comme le directeur de l’IHU Méditerranée Infection l’explique dans ses ouvrages, sa méthodologie personnelle est de nature empiriste : la connaissance doit se construire par l’observation et la pratique, sans recours à une théorie, car celle-ci serait source de biais. Ce faisant, et notamment dans l’essai qu’il publie en 2015, il se réfère fréquemment au philosophe Francis Bacon, considéré comme le père de l’empirisme.

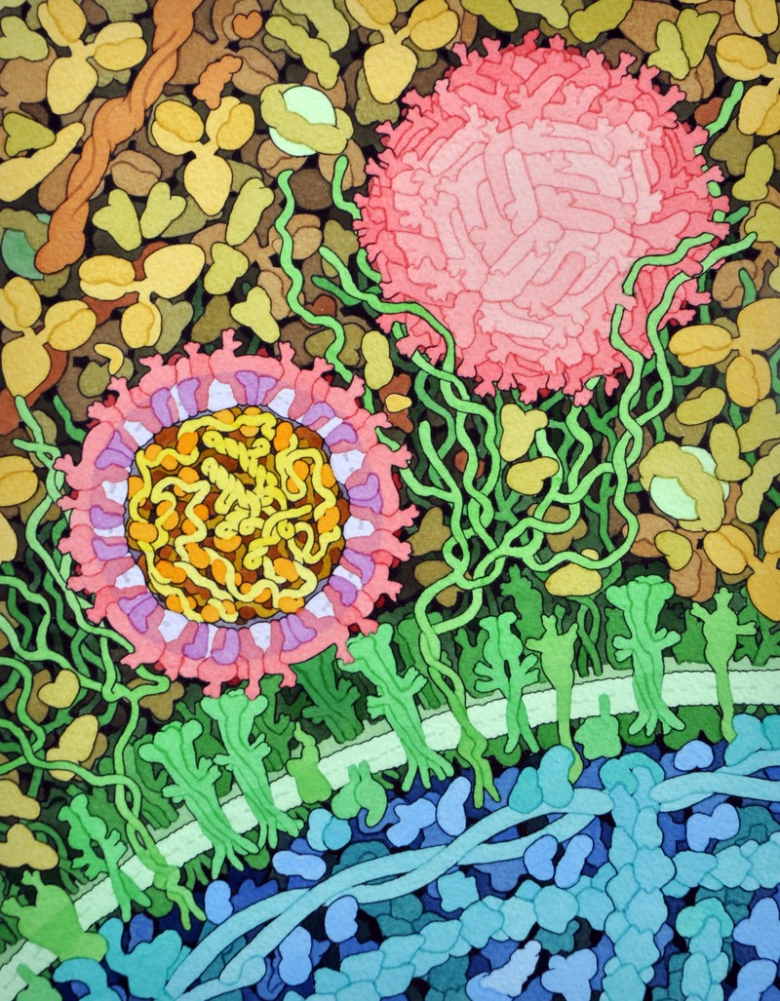

Karl Popper a pourtant souligné qu’une approche purement empirique, c’est-à-dire sans cadre théorique, est difficilement compatible avec une recherche scientifique. Une critique particulièrement pertinente dans le domaine de recherche de Didier Raoult, la microbiologie. Celle-ci fait appel à de nombreux dispositifs dont le fonctionnement repose sur des théories. Par exemple, l’analyse du génome d’une bactérie nécessite de recourir à des banques de données et des outils mathématiques complexes. Ce qui implique notamment d’adhérer à la théorie fondamentale de la biologie moléculaire qui stipule que l’acide désoxyribonucléique est le support stable de l’information génétique.

De plus, une approche strictement empirique exige une objectivité absolue du scientifique. Elle n’est donc guère compatible avec le postmodernisme, celui-ci faisant de l’objectivité et de la neutralité du scientifique un mythe. En revanche, elle a l’avantage de présenter la recherche scientifique comme une aventure individuelle et héroïque : un petit nombre d’individus particulièrement doués, capables de rejeter normes, théories et critiques, feraient progresser à eux seuls la science. Une vision très en phase avec l’autoportrait que Didier Raoult aime à présenter à son public : « moi, je suis une star des maladies infectieuses, j’ai tout eu, j’ai un cursus qui fait rêver à peu près importe qui ».

Et demain, quelle place pour la science ?

Une chose est sûre : la place accordée à la science dans la gouvernance est un enjeu majeur pour nos sociétés.

Dans les années à venir, nous serons confrontés à des menaces globales sans précédent dans l’histoire de l’humanité, comme le changement climatique et la pollution. Or une large coopération internationale sera nécessaire pour y faire face, avec a minima un consensus sur les menaces et la manière d’y répondre. Comment l’envisager sans des savoirs vérifiables et donc acceptables par le plus grand nombre ?

En réduisant la science à un outil d’oppression et une source de vérité locale, le postmodernisme fait perdre à la science toute légitimité particulière à éclairer les décisions politiques. Et cela peut s’avérer catastrophique, comme l’a illustré en 2017 la sortie des États-Unis de l’accord de Paris, après que Donald Trump - que certains considèrent comme le premier président postmoderne de l’histoire – a relativisé les connaissances scientifiques sur le changement climatique.

Rappelons qu’au printemps 2020, Donald Trump et Jair Bolsonaro ont justifié leurs dénis de la menace en se référant aux déclarations de Didier Raoult sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine. Ce qui n’a pas été sans conséquence pour les États-Unis et le Brésil, pays parmi les plus endeuillés par le Covid-19.< !—> http://theconversation.com/republishing-guidelines —>![]()

, Biologiste, Immunologiste. Maître de recherches au FNRS, Université Libre de Bruxelles (ULB) ; Alban de Kerchove d’Exaerde, Directeur de Recherche(FNRS), Université Libre de Bruxelles (ULB) et Bernard Feltz, Professeur ordinaire émérite, Philosophie des sciences, UCLouvain

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.